第十次党代会以来,在中国药科大学党委的坚强领导下,工学院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,锚定“以工程技术为支撑、服务于医药发展、学科交叉融合、药学特色鲜明的高水平工学院”定位,全面深化教育科技人才一体化发展,在党建赋能、育人创新、科研攻坚、学科突破、师资建设等领域持续发力,用工科力量为学校“双一流”建设和生物医药产业高质量发展注入强劲动能。

工学院党委紧扣“药学+工科”交叉办学定位,将高质量党建作为推动学院事业高质量发展的根本保障,自觉用党的创新理论指导实践、推动工作。

持续深化理论武装,严格落实“第一议题”制度与党委理论学习中心组学习制度,依托“三会一课”、专题研讨、固定学习日、红色实践研学等多种形式,推动党的二十大和二十届二中、三中全会精神,特别是习近平总书记关于教育、科技、人才一体化发展的重要论述深入人心,深度融入教学、科研、实践等工科场景,引导师生在理论学习中坚定理想信念,在改革发展中践行初心使命。

赴红色基地开展实践研学

强化组织建设,深化“党建九个一工程”“五室一社区”育人品牌,实现教师党支部书记“双带头人”100%全覆盖,1个党支部入选校级样板党支部培育项目;与镇江经开区、宜兴国际生命科学产业园等开展党建共建,为产教融合育人搭建组织桥梁;持续推进文华苑“一站式”学生社区建设,挂牌“党员先锋宿舍”,构建“党—团—班—舍”四级育人体系,推动组织建设与人才培养同频共振。

党建共建为产教融合育人提供组织保障

积极践行社会责任,发挥工科技术优势助力乡村振兴,投入资金支持陕西镇坪县特色产业发展与基础教育设施建设;常态化开展“慈善一日捐”等公益活动,募集善款帮扶困难群体,切实将党组织的政治优势、组织优势转化为服务师生成长、赋能地方发展的实际效能。

学院围绕“药学+工科”复合型人才培养目标,以“产教融通、赛创联动”为核心理念,构建多层次育人体系,育人质量稳居全校前列。专业建设形成“国家级—省级—校级”三级特色集群,制药工程获批首批国家级一流本科专业建设点并入选江苏省品牌专业,2023年入选省级“卓越工程师教育培养计划”2.0专业建设点,2024年入选江苏普通高校课程思政典型案例,2025年软科排名全国第一;环境科学与工程获评“十四五”江苏省重点学科,食品质量与安全、环境科学获评江苏省一流本科专业建设点;新增药学(诊断试剂方向),申报生物医学工程本科专业,精准对接智能制药、医工交叉、特医特膳等产业领域需求。教学成果屡获殊荣,“懂药精工”的制药工程人才培养体系获江苏省教学成果二等奖,多项教学改革获校级教学成果奖。

制药工程专业通过中国工程教育认证(国际等效)

制药工程专业2025年软科排名全国第一

课程与教材建设成果丰硕,依托2项国家级新工科研究与实践项目,建成1门国家级一流本科课程、4门省级一流本科课程;主编多部国家级、省部级规划教材,被行业类其他高校选用。

GMP实训中心智能化平台与车间分布

实践教学与竞赛成果突出,依托GMP实训中心等平台,打造“AI虚拟仿真-车间实训”一体化环境,年均服务4400余名学生、提供8600多课时实训;与晶泰科技共建智能药物研发联合研究中心,与重庆药友等企业共建10余个实践基地,实施“贯通性制药工程设计”训练。学生在高水平赛事中屡创佳绩,首次摘得中国国际大学生创新大赛金奖,获全国大学生生命科学竞赛特等奖,第七届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛一等奖,全国制药工程设计竞赛连续实现“一、二、三等奖大满贯”,江苏省生物医学工程创新设计竞赛特等奖,“科创江苏”创新创业大赛(食品科学领域)一等奖,累计获省级以上奖项60余项。

首次摘得中国国际大学生创新大赛金奖

学院紧扣“健康中国”战略与生物医药产业技术痛点,构建“平台—项目—成果—转化”闭环创新链,实现科研突破与社会服务协同推进。平台建设实现“国—省—校”三级覆盖,2024年“教育部智能制药关键技术工程研究中心”通过专家组验收,同期新增江苏省绿色制药与结晶关键技术工程研究中心,与农业农村部国家中药材加工技术研发专业中心、药物研究工程技术中心、药物分子影像中心等平台形成支撑体系,为技术攻关提供硬核保障。

“教育部智能制药关键技术工程研究中心”通过专家组验收

科研项目与经费规模持续增长,五年来累计获批国家自然科学基金42项,其中重点研发计划项目级2项、课题级3项;立项江苏省前沿计划1项,江苏省重点研发计划2项,江苏省攀登计划1项,江苏省杰出青年科学基金1项,江苏省优秀青年科学基金2项;纵横向科研经费从2020年的1838万元增长至2024年的3212万元。

校企校地合作与成果转化成效显著,与吉林白山、南京溧水农高区、金寨县等建立校地合作平台,与国药控股、晶泰科技开展战略合作、共建联合研究中心,与南京诺源医疗器械有限公司签订1500万元放射性药物专利转化协议,推动原创新药中美同步申报IND;学院在Nature Nanotechnology,PNAS,Nature Communications,Angew Chem等高水平期刊上发表论文300余篇,获江苏省科技进步奖二等奖1项。

与国药控股战略合作签约

与南京诺源医疗器械有限公司签订1500万元专利转化协议

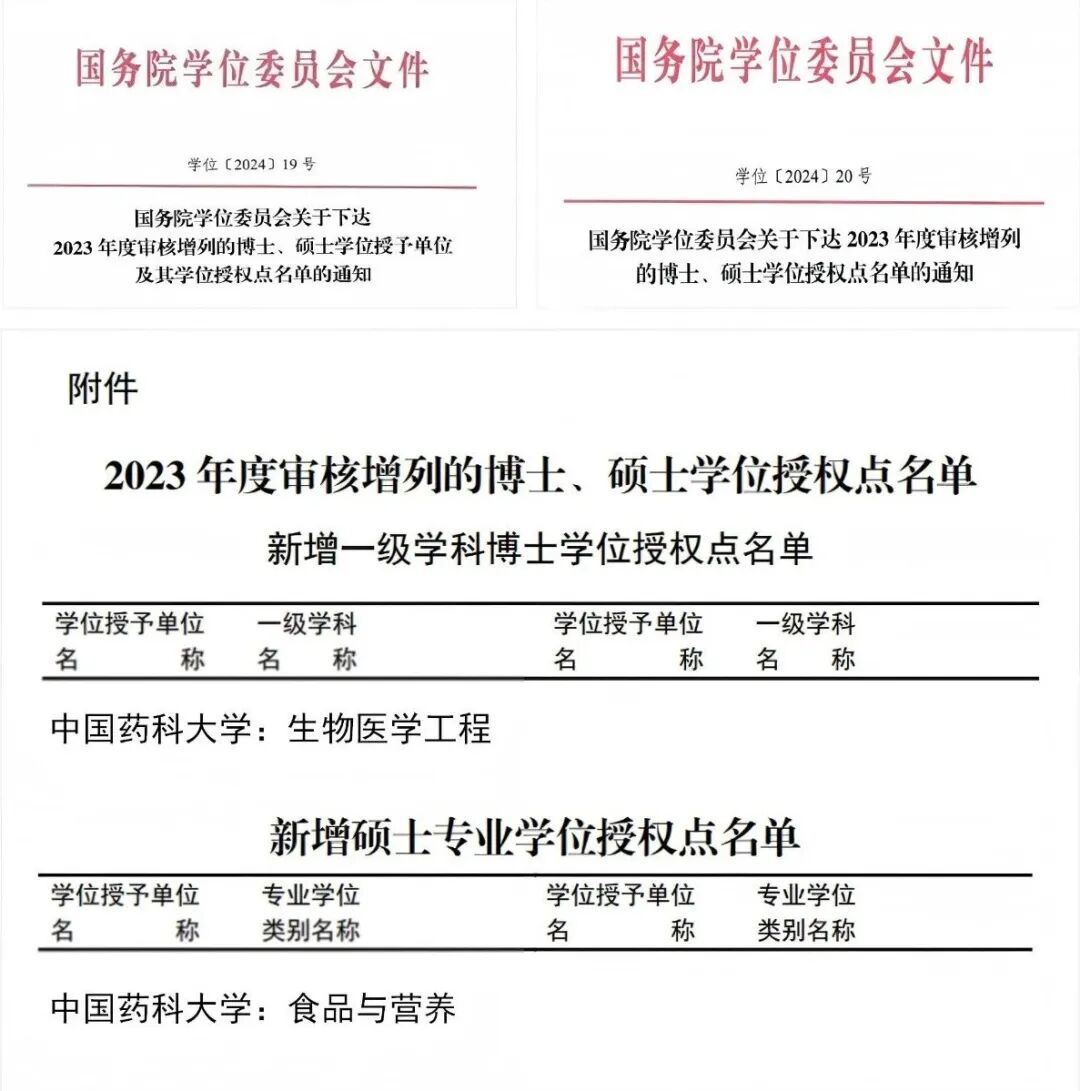

以“医工交叉”为核心方向,学院推动学科从“单一发展”向“集群突破”转变,学科综合实力实现历史性跨越。学位点建设取得重大突破,2024年新增生物医学工程一级学科博士点、食品与营养专业学位硕士点,填补学校工科博士培养空白,稳步构建起“博士点—硕士点—本科专业”的完整高层次人才培养体系,为医工交叉领域输送高层次技术人才奠定基础。

学科特色持续凝练,围绕“智能制药”“医工交叉”“特医特膳”三大核心领域,细化合成生物与生物制造、药品智能化绿色制造、药物分子影像工程等10个重点研究方向,积极融入学校“有组织科研”体系。

获批生物医学工程博士点和食品与营养专硕点

学术交流影响力不断扩大,五年来累计举办高端学术会议10余场,各类学术讲座报告会百余场。成功承办中国药学会制药工程专业委员会学术年会,吸引1000余人次参会,60余位行业专家现场分享前沿技术;第八届制药工艺论坛汇聚600余名代表;药物研究工程技术高层论坛逐步成为学院学术交流与技术研讨的重要平台,学科行业影响力显著提升。

承办中国药学会制药工程专业委员会学术年会

举办第八届制药工艺论坛

学院实施“人才强院”战略,通过引育并举打造适配药工交叉发展的高水平师资队伍。高层次人才引进成效显著,五年来累计引进国家级青年人才1人、海外优青4人,以及专任教师20人次、博士后20人次,为学科发展注入高端智力资源。

本土人才培育成果丰硕,1人获国家优秀青年科学基金资助,1个团队获评江苏高校“青蓝工程”优秀教学团队,1人入选江苏特聘教授,3人入选江苏省“333工程”二、三层次,多人获评省级其他人才项目;7人晋升正高级职称,20人晋升副高级职称。

师资结构持续优化,现有教职工131人,专任教师中博士学位占比78.2%、高级职称占比67.7%;师德师风建设常态化推进,开展各类专题教育或培训30余场,1人获“江苏省高校优秀党务工作者”;设立“富士莱优秀思政工作者奖教金”“诺唯赞奖教金”,表彰激励在思政育人、教育教学中表现突出的教师,以典型引领强化师德师风建设,形成“潜心育人、协同创新”良好生态。

赴陶行知纪念馆开展师德师风专题教育

结 语

站在学校第十一次党代会召开的新起点,工学院将坚持立德树人根本任务,牢记为党育人、为国育才初心使命,坚持“四个面向”,奋力推进教育科技人才一体化改革,持续深化医工交叉、强化实践创新,为加快建设药学特色鲜明的高水平工学院、培养更多适应生物医药产业发展的高素质工科人才、助力健康中国战略实施而接续奋斗!

策划 | 党委宣传部

来源 | 工学院