千秋基业,人才为本。作为药学高等教育“国家队”,五年多来,中国药科大学始终围绕立德树人根本任务,锚定高质量发展目标,坚持党管人才、引育并举,锐意进取、奋发有为,用好“指挥棒”、打好“组合拳”、下好“先手棋”,深入实施新时代人才强校战略,深化人才发展体制机制改革,推动高水平师资队伍建设,为新一轮“双一流”建设提供强有力支撑。

“各学院要扎实做好师资结构分析,绘制学科人才图谱,聚焦关键技术领域,确保人才的精准引进,并充分调动广大教师的引才积极性,以才引才、以才聚才,通过学术交流、学术合作等方式保持与人才之间的动态联系,激励落实全员引才机制。”2025年1月2日,新年的贺词还在广大师生心中萦绕,校长郝海平在主持召开的2025年度人才引进工作推进会上如是说。

校长郝海平主持2025年人才引进工作推进会

据了解,学校每年都会召开人才引进工作推进会,把习近平总书记关于新时代人才工作新理念新战略新举措转化为学校人才工作的根本遵循,将国家提出的建设世界重要人才中心和创新高地的战略目标转化为学校党管人才、坚定人才引领高质量发展的战略定位。

校长郝海平在兴药论坛开幕致辞

学校深入实施新时代人才强国战略,将人才引进与学科建设、人才培养等各项事业紧密结合,科学规划引才路径,持续拓展引才渠道。实施“三维一体的全员引才体系”,推动人才队伍建设工作走在前、做示范。第一,主动出击。校领导多次挂帅出征赴德国、英国、法国等国家举办人才引进宣讲会,前往清华大学、北京大学等985高校开展人才招聘,以更开放的姿态向海内外广大人才发出邀约。第二,以点带面。通过举办“兴药”系列高端论坛、建立动态人才信息库,制作招才引智宣传片,依托国内外知名媒体资源发布人才引进政策,并借助校友会、微信平台等渠道广泛宣传,倾力打造人才引进“强磁场”。第三,层层递进。每一个学院、每一位教师都成为引才主体,各学院、各单位扎实做好师资结构分析,绘制学科人才图谱,聚焦关键技术领域,确保海内外人才的精准引进。

海外宣讲会

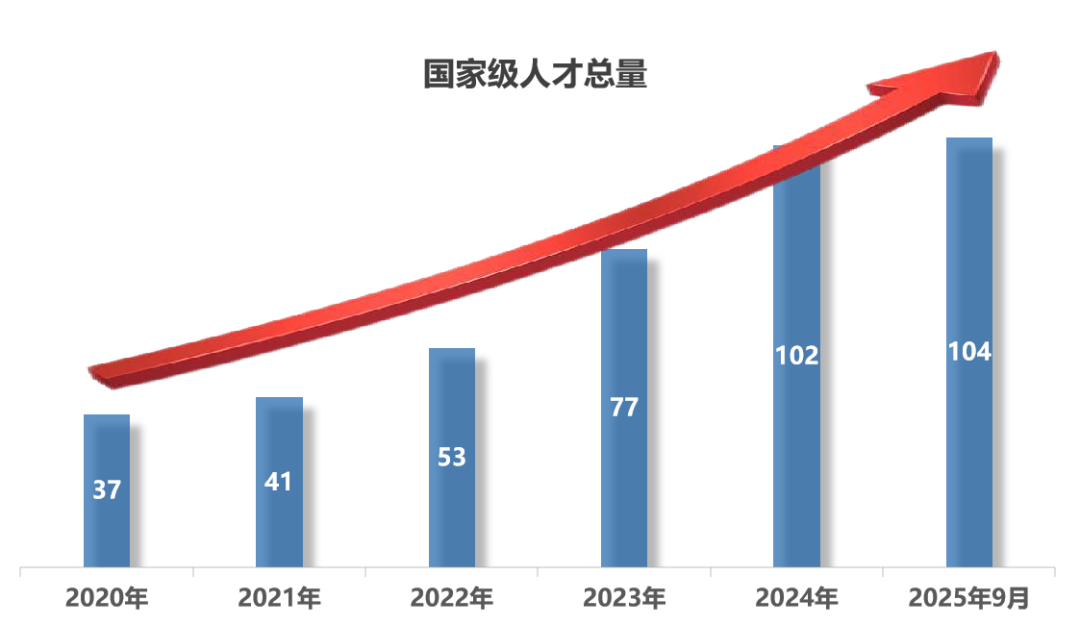

据统计,五年多来,学校共引进高层次人才154人,海优入选逐年攀升、位居全省前列,在基础医学、化学等多领域实现零的突破,并成功获批江苏省“十四五”首批高校海外高层次人才引进重点平台建设项目。

“虽然当时我人还未回国,但得益于学校各部门协同发力、全流程帮扶,高标准实验室建设顺利建设推进,这节省了大量的时间。”多靶标天然药物全国重点实验室王宗强教授表示。王宗强于2022年10月24日入职我校,2025年3月20日,国际顶尖学术期刊Nature以全文形式在线发表了其团队的高水平研究论文,并在官网专题报道。

王宗强教授及其团队

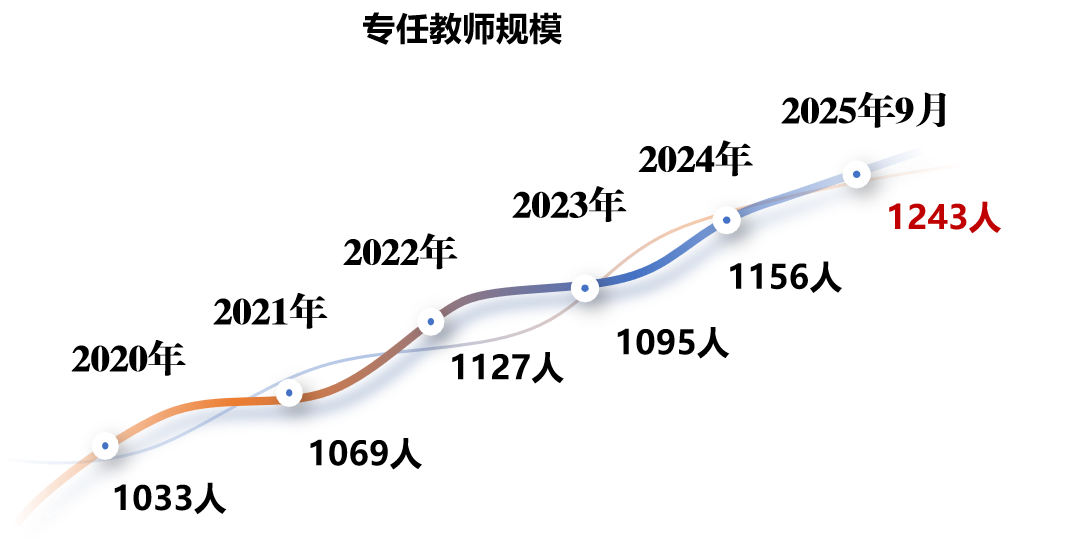

五年多来,学校始终将师资队伍建设摆在重要战略位置,人才队伍规模稳步增长,结构持续优化。专任教师人数由1033人增长至1243人,增幅超20%;高级职称教师占比从55.2%增长至69.7%,增加了14.5个百分点;具有博士学位教师占比由65.6%增至84.5%,增长了18.9个百分点;具有国(境)外学习工作经历人员比例从33.3%增至38%,增长了4.7个百分点。

学校致力于创新深化人才精准分类培育,出台并实施“兴药学者”计划,设立兴药顶尖科学家、兴药杰出科学家、兴药学术带头人、兴药领军学者、兴药青创学者五个层次的人才特区,形成了科学合理的高层次人才结构。推出“兴药博士后”计划,设置特聘岗位,贯通各培养计划、各层次人才接续培养,形成“青年后备人才—青年拔尖人才—学术领军人才和高水平团队—行业大师和战略科学家”人才成长梯队。

“希望区域中心与高校不断加强创新机制探索,通过项目合作、共建平台等多种形式,建立‘政产学研金’一体的成果转化新模式。不断加强创新人才培养,打造高水平高校科研队伍,在创新实践中,加快培养具有创新精神和创新能力的高素质人才。”2025年1月21日,教育部科学技术与信息化司重大项目与高新技术处处长何立芳在全国高校生物医药区域技术转移转化中心(江苏南京)产教融合会议上表示。

人才须在实践中成长,在服务社会中肩负重任。学校通过与共建医院、共建研究院的合作,探索“柔性引进”与“双聘”机制,并建立校院领导联系人才制度,强化实践性合作、拓宽人才视野,不断创新人才共享和培育模式,助力人才拔节育蕙。

戴建君书记与陆卫东书记共同为中国药科大学江北创新中心揭牌

五年多来,学校新增国家级人才67人,增幅超180%。培育的“兴药领军学者”超七成入选国家级高层次人才计划,“兴药青创学者”100%入选国家级高层次青年人才计划。培养博士后331人,博士后在站人数增长超六成,博士后师资转化率达65%,获国家级博士后资助项目近200项。新增全国高校黄大年式教师团队3个,江苏省“双创团队”3个,江苏省青蓝工程“优秀教学团队”2个。

“大力推进‘人才特区’建设,探索‘进人自主、培养自主、考核自主、晋升自主’政策,实行‘按需设岗、明确目标、择优支持、聘约管理、动态调整’的管理模式。”2023年1月28日,教育部网站以“中国药科大学着力加强新时代人才队伍建设”为题专题报道我校人才工作。

教育部报道我校人才工作

五年多来,学校始终把党的全面领导贯穿于人才工作的全过程,成立人才工作领导小组、专家咨询小组和服务小组,调整人才工作领导小组办公室机构和编制,完善人才工作运行、督促落实和服务保障机制。召开学校人才工作大会,出台“新时代药大人才十条”改革工作方案,形成了“党委统一领导、组织人事牵头抓总、部门各司其职、学院主体落实、师生广泛参与”的人才工作格局,为人才发展提供了坚实的政治保障和组织保障。

学习贯彻中央人才工作会议精神

“一些前沿性、颠覆性、突破性的研究,工作风险大,出成果的周期也很长。但是一段时间内,国内对科研人员的职称评审一度重论文数量、不重论文质量,不少老师将大量的精力用来做一些意义不大的低水平研究,导致论文灌水。现在学校出台了这些激励政策,让我们可以静心、安心地坐冷板凳,去研究一些重大科学问题。”2022年1月17日,学校人才工作大会召开后,我校肖易倍教授表示。

学校召开人才工作会议

学校创新完善分类评价体系,针对不同学科领域和岗位类型制定了14个职称评聘标准,畅通教师多元发展赛道。优化综合评价机制,推行代表作评价和同行评价制度,注重考察人才学术能力、业绩贡献和发展潜力,破除“五唯”顽疾。强化正向激励机制,完善以实绩为导向的薪酬分配体系,设置“标志性成果奖”。单独设置“教学型特聘教授”岗位,加大对思政课教师支持力度,营造潜心科研环境,推进“人才特区”建设。持续加大对重大科研成果的激励力度,推动高质量成果产出。

通过这些多维度、多赛道的评价改革,学校既顺应了破除“五唯”的趋势,又兼顾了不同教师的发展需求,有效引导教师全身心投入有价值的科研与教学工作,构建有利于人才潜心学术、多元发展的生态环境。五年多来,学校破“五唯”、潜心育人成效不断显现。2021年产生首位教学型特聘直升教授、首位新药研发奖励名额副教授,2023年产生首位正高级实验师,2025年产生首位社会服务型教授……学校深化教师评价制度改革的典型案例被《教育部简报》收录,相关工作多次被教育部网站专题报道。

“学校第一附属医院南京天印山医院9月26日举行呼吸慢病义诊活动,教职工及家属、学生如果有相关需求,均可报名!”类似的通知常在师生中传递。2025年4月30日,校综合门诊部还开设了“中医专家门诊”服务,提供针灸推拿、中药熏蒸、穴位贴敷等诊疗服务。同时,学校加强与属地中小学、幼儿园的共建合作,协调解决配偶工作、子女入托入学、申请税收优惠,为人才成长解除后顾之忧。

义诊现场一角

五年多来,学校持续完善人才荣誉奖励体系和服务保障体系。调整教职工绩效工资,进一步推进医保改革,落实人事代理企业年金,提高借调人员待遇补贴,延长女教工婚假、产假,不断提升人才获得感、幸福感、安全感,持续完善教师福利保障。构建校、院、系三级联动人才服务机制,完成“全周期、一站式、智慧化”人事人才服务管理系统建设,全力保障教师事业发展,充分激发人才内生动力和创新活力。

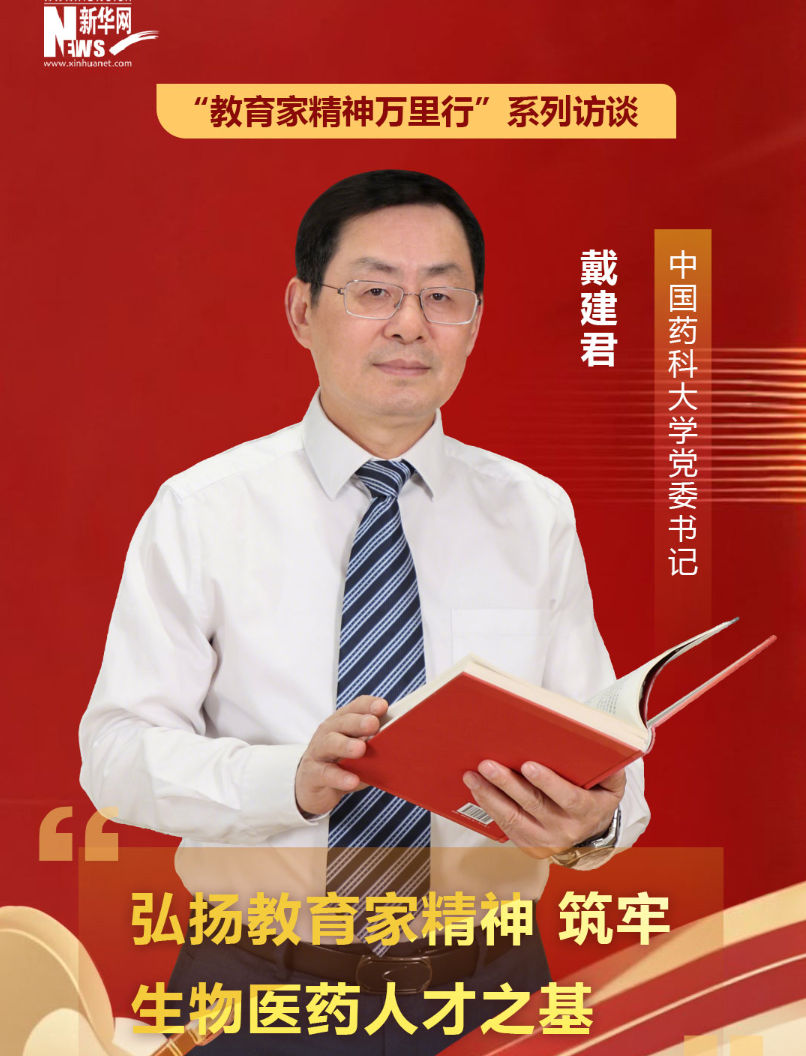

学校深耕生物医药领域,弘扬新时代教育家精神、践行科学家精神,营造崇尚创新、包容失败的学术文化氛围。围绕国家重大战略需求,布局原创药物研发赛道,建设全链条创新药物发现技术中心。通过校地合作、校校合作、校医合作、校企合作,推动科技成果转化,助力人才队伍成长和区域经济发展。

结 语

贤才为治国之宝器,兴邦之根本。习近平总书记强调:“创新之道,唯在得人。得人之要,必广其途以储之。”五年多来,学校下大力气延揽贤才,厚植成长沃土,为高水平人才队伍建设工作提质增效,为学校“双一流”建设和高质量发展提供了强大支撑。

2025年9月2日,校党委书记戴建君在接受新华网专访时表示,学校始终胸怀“国之大者”,坚持将大力弘扬教育家精神融入“为国家培养高级生物医药专门人才、创新生物医药领域核心关键技术”的时代使命,持续深化教师管理评价改革,不断强化有组织科研,着力打造一支师德高尚、敢为人先、兼济天下的药学“强国之师”,努力为教育强国建设筑牢生物医药人才之基。

戴建君书记接受新华网专访

未来,学校将继续深入实施人才强校战略,真正做到人才引得进、育得强、留得住、用得好,形成“药学英才聚吾校,万类霜天竞自由”的人才新局面,努力为我国建设世界重要人才中心和创新高地,为推动我国药学学科发展、医药产业创新和健康中国建设贡献新的更大力量。

数说五年

【教师队伍】

● 新增全国优秀教师1人,江苏省教学名师4人;

● 专任教师由1033人增长至1243人,增幅达20.3%;

● 具有博士学位教师占比由65.6%增至84.5%;

● 具有高职称教师占比由55.2%增长至69.7%;

● 具有国(境)外学习工作经历教师占比由33.3%增至38%;

● 在站博士后规模由119人增长至192人,增幅达61.3%

【人才建设】

● 新增国家级人才67人,增幅超180%;

● 新增海外优青32人(2021年至今);

● 新增其他国家级别青年人才1人;

●新增享受国务院政府特殊津贴人员6人;

● 新增岐黄学者2人,岐黄青年学者1人;

● 新增霍英东项目入选者4人次;

● 新增江苏省“333高层次人才工程”第一层次培养对象1人;

● 新增江苏省“333高层次人才工程”第二层次培养对象10人次;

● 新增江苏省“333高层次人才工程”第三层次培养对象46人次;

● 新增江苏特聘教授29人;

● 新增江苏省青蓝工程中青年学术带头人13人;

● 新增江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师21人;

● 新增全国“博新计划”入选者4人

【团队建设】

● 新增全国高校黄大年式教师团队3个;

● 新增江苏省“双创团队”3个;

● 新增江苏省青蓝工程“优秀教学团队”2个

策划 | 党委宣传部

文字 | 谢滨新

图片 | 人事处 往期推送