【党代表说】

五载耕耘,中国药科大学以“四个面向”为引领,在学科建设、科研创新与人才培养上交出亮眼答卷:药理学与毒理学跻身ESI全球前万分之一,8个交叉技术创新中心激活原创动能,催生创新药物国际化进程,更以“全国药学类认证标准”引领高等教育改革,彰显“中国药人”的担当。

值此承前启后之际,我们对即将召开的校第十一次党代会充满热切期待:盼望大会科学擘画“药学特色世界一流大学”建设新蓝图,以更具前瞻性的战略视野推动学科深度交叉与全球开放合作,以更具活力的体制机制构筑药学人才集聚高地,厚植战略科技力量培育沃土,引导广大师生将个人理想融入国家医药事业,以“功成不必在我”的胸怀和“功成必定有我”的担当,在服务国家重大需求中彰显“医药强国,药大有为”的使命担当。更期待党代会凝聚全校智慧,将“四个面向”贯穿办学治校的全过程,推动更多科研成果精准对接健康中国战略需求,让药大方案、药大智慧在全球药学创新版图中绽放璀璨光芒。

衷心祝愿此次党代会吹响新时代奋进号角,激励全体药大人勇担“国之所需”的时代使命,在建设教育强国、健康中国的壮阔征程中,夯实教学、科研和社会服务,以学生为中心,继续书写无愧于时代的“药大篇章”!

【党代表故事】

师者,传道授业解惑也,然而,不同的时代,衍生了不同的教育方式,创新人才培养机制,已经成为现代师者的终极梦想,作为人类灵魂的工程师,吴正红,走上了筑梦桃李,润物无声,不负韶华的师者之路。

创新教授模式

梦想,是放在心底的承诺,是建设未来的蓝图。而吴正红的梦想,就是以自己的力量,助力工业药剂学的发展,在这份初心的指引下,吴正红躬身为学,对人才培养机制,进行了有深度,有温度的探索。

理科是科学家的殿堂,工科是工程师的海洋,理工兼备,培养出来的就是实践能力极强的科学家。跳出学科的限制,一切只为了工业药剂学的未来,简简单单的出发点,往往创造出光明璀璨的未来,这就是吴正红构建的“理工兼备、交叉互融”工业药剂学的教学模式。

工业药剂学是随着药剂学学科的发展和制药工业技术的进步而逐步形成的,是研究药物剂型及制剂理论、生产制备技术和质量控制的综合性应用技术学科,是药物制剂、制药工程等专业的核心课程。

作为工业药剂学领域的探索者,吴正红深化“教学的传承与创新”,加强“教与学的互动”,他认为,无论是哪个阶段的学生,都要对知识保持最初的好奇心,多学、多问、多互动,唯有如此,才能探求到更多知识的真相。

“药剂学没有边界,没有权威,实践才是检验真理的唯一标准。”所以,在教学中,吴正红鼓励学生提出各种疑问,在他看来,这是传承和创新的必然过程。

随着科技的发展,教学方式也发生了翻天覆地的变化,运用现代科技辅助教学,已经成为大学课堂的日常,在此基础上,吴正红深入探索,自创了符合工业药剂学实际情况的“自主综合考核考试”评价体系,利用“互联网+”,将网上与线下课堂融合一体,促进理论与实践教学深度融合,最终形成了以教师为主导,以学生为主体,教、学、做三位一体的教学模式,并建立了学生自我考勤、班干自主监督、学生自主考核考试机制, 提升了学生的自律与诚信、强化了班风的建设,培养了学生主动汲取知识能力、动手能力与开拓创新精神。

经多年教学实践,深化了“以德为先,理工兼备”的工业药剂学教学理念,带出了一批优秀教师,培养出了一批批优秀学子,吴正红所创新的工业药剂学教学模式在同行中起到了引领和示范作用。《工业药剂学》课程更是先后荣获各类国家级及省级课程称号。

作为工业药剂学课程负责人,吴正红扎根一线,开启了“网格化“课堂管理模式,构建了以班干为组长的网格化小组,每组3~4人,组长负责组员平时考勤考核、掌握思想及学习动态,彼此互督互学,互促互评,互帮互扶,强化班风建设,促进友谊,收获学业,同时,学生们对授课有任何建议均可直接提出,有任何问题都可以讨论,做到课堂氛围既严肃又活泼,以好的心态、好的身体投入到学习中,极大地提升了学生自我管控能力和学业成绩。

工业药剂学是一门注重实践的学科,针对这一特点,吴正红负责的工业药剂学教学团队根据学科的发展需求,不断更新完善教学内容。将思政案例编入教材,融入课堂;将科研内容及成果结合到教学内容中;注重案例式教学、启发式教学、翻转式教学等。同时,还对实验内容和方式进行改革,建立了虚实结合、校企联动、“学产一统”的高阶实践课程体系,以吴正红为代表的教师,正是这个体系的重要参与者,随着教学工作的推进,教学体系也将逐步完善。

深耕产教融合

为了更好地落实“卓越工程师教育培养计划”,服务国家大健康产业战略,着力培养药学卓越工程应用型人才,吴正红深耕教学一线,积极参加国家重点学科、新工科、一流专业、一流课程建设,在无数个披星戴月的探索中,对产教融合有了更清晰,更长远的认知。

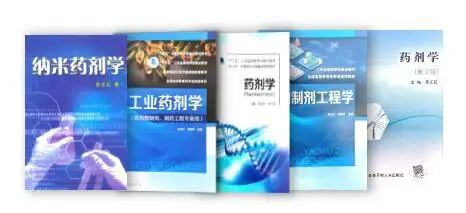

近年来,多学科交叉融合促使药品研发呈现井喷式增长,提高综合能力,成为医药行业发展的新要求,教材建设必须与时代相契合,教材是一个课程的核心教学材料,关系到教什么,怎么教的问题。吴正红十分重视教材建设,主编了三部江苏省高等学校重点教材,即《工业药剂学》、《药物制剂工程学》、《药剂学》。目前正在主编高等学校“十四五”医学规划新形态教材《药剂学》,以及中国药科大学“十四五”规划教材《新型药物制剂学》和研究生精品教材《先进给药系统:原理、设计与应用》。其中,《工业药剂学》先后荣获中国石油和化学工业联合会优秀出版物奖——教材奖一等奖,入选化学工业出版社成立70周年优秀出版物。

“产业发展的需求,就是教学的创新目标。”通过不断优化和整合教学内容、改进教学方法、完善考核机制等探索与实践,使药物制剂专业学生的综合能力有明显提高。在这个过程中, 吴正红不仅构建了工业药剂学模块式教学,即工程化基本理论、传统剂型、新型给药系统、制剂工程与产业化等四个模块,还形成了“两融合、三互动”的工业药剂学教学特色,即产教融合、科教融合,理论与实践、线上与线下、课间与课外互动,并先后荣获国家级(线上线下混合式)一流本科课程和江苏省省级产教融合型一流本科课程。

需要特别指出的是,产教融合是漫长的过程,但吴正红正在用实际行动,加快这一融合过程。工业药剂学如此,其相关课程群的建设与改革也同样如此。为了提高教学质量,达成专业培养目标,培养合格的药学人才,满足行业发展需要,以吴正红为代表的教师,以能力提升为导向,与时俱进,不断深化药物制剂专业课程群的改革与建设。

吴正红以“新工科”为契机,认真分析了国内外药剂学及制剂工业的发展趋势,确定了拓宽和加强教学中的相关专业基础学科理论、知识和技能的改革思路,强化了课程群建设,负责构建了包含培养目标、能力图谱、问题图谱、知识图谱和资源图谱的“五维度”的药物制剂产教融合课程群知识图谱,将工业药剂学、制剂工程学、药品包装设计学三门工程化课程的知识点关系与专业交叉融合可视化,进一步深化了一流课程建设,提升了一流专业建设水平,为国内外药物研究、教学、生产、管理各个工作岗位输送了大量的卓越工程人才。

与此同时,吴正红还十分重视以所学服务于社会,他先后参加江苏省科技帮扶“苏北行”、江苏省科技镇长团、中组部援疆、“童心启明、微光成炬”科普课堂等活动,行走于多地的他,将药剂学的知识和力量传递给了企业、学校,以及更多对其感兴趣的未来学子。由于其突出的贡献,先后荣获科技镇长团政产学研合作先进个人;中组部第八批中央和国家机关、中央企业优秀援疆干部人才,并授予记功奖章一枚等。

这就是吴正红,这就是中国药剂学火炬的传递者。从教30多年来,始终将政治思想置于“C”位,倡导以德为先的育人理念;在教学中,以培养学生的创新意识为核心,创新教学模式和理念,践行教学革新,为助力药剂学发展,牢记使命,砥砺前行。(文/陈伟)

【个人简介】

吴正红,博士,中国药科大学教授,博士生导师,药剂系教工党支部书记、系副主任;《工业药剂学》国家级一流本科课程负责人,高等学校“十四五”医学规划新形态教材(药学类系类)《药剂学》第一主编,兼世界中医药学会联合会儿童医药健康产品产业分会常务理事,中国颗粒学会药物制剂与粒子设计专业委员会委员,江苏省药学会药剂专业委员会委员。

主要研究领域:微粒载药系统、纳米载药材料、缓控释制剂、现代中药制剂等。主编教材、专著等15部,主持和参加国家级科研项目13项、省部级5项,发表科研论文200余篇,授权专利13项。